- PROJECT

- XSCHOOL2020

「わけるから、わからないー医療とわたしのほぐし方ー」XSCHOOLカンファレンス【後編】

XSCHOOLカンファレンス後半は、ゲストレビュアー安宅研太郎さんのレクチャーからスタート。

ゲストレクチャー「わけるから、わからない ー アタカケンタロウの場合 ー」

▲安宅研太郎さん|建築家/株式会社パトラック代表

「仕事としては建築を専門にしているんですけど、だんだん何をやっているかわからなくなってきています」という、今回のテーマにぴったりの自己紹介から始まった安宅さんのゲストレクチャー。設計やデザインの仕事の一方で、岩手県遠野市で関わっている活動の紹介から、安宅さん自身のプロジェクトへの向き合い方が明らかになっていきます。

わけずに進んでみることで、つながりを捉えられる

かつては長らく馬産が盛んであった遠野のまち。安宅さんが関わるクイーンズメドウ・カントリーハウスでは、人と馬が暮らすことで文化や風土をつくってきた遠野固有のかつての営みを発展的に継承していくための場づくりを、有機農業や宿の運営を通して実践してきました。

そういった考え方を遠野全域まで広げて、遠野らしい場所の作り方やプロジェクトの在り方を考えることをコンセプトに立ち上げた「遠野オフキャンパス」では、テーマにそった専門家や研究者、あるいは行政関係者や地域の高校生を招くなどして、リサーチやプランニング、その実践を促すという取り組みを10年近く続けてきました。

そんな活動を続けるなかで行政と協働で取り組むことになったのが、江戸時代最大の曲り家として重要文化財に登録されている「千葉家住宅」の改修復元後の活用案を考える「千葉家プロジェクト」。

このプロジェクトにおいて安宅さんが重視したのは、千葉家単体での活用案を考えるだけではなく、周辺の集落環境も含めた土地の文化を、地域全体で継承していく仕組みをどうつくっていけるかという点。そのために、周辺の植生や農業、建築などの現状についてもリサーチを行い、多数の切り口から人々を巻き込んでプロジェクトを進行させています。

「本来プロジェクトは、テーマを決めて何かに特化したほうがわかりやすいし伝わりやすいと思います。でも“わけるからわからない”的に考えると、いろんなものをわけないで、全部抱えたままプロジェクトが進んでいったほうが面白いし、いろんなことが有機的につながっている状態を捉えられる。そういう状態でプロジェクトを進めていくことに、意味がありそうだと考えています」と安宅さん。

ただ居心地のいい場所をつくる

次に安宅さんが紹介してくれたのは、自身の母園である「狭山ひかり幼稚園」の事例。

クラスごとの活動も可能にしながら、園児にとってどの教室も自分の場所だと思える在り方を目指したこの幼稚園は、形状に差異のある3つの教室を串刺しにするように通した2本の通路が大きな特徴。

廊下の両脇にへこんだ空間があることで、自分の居場所を感じられつつ、だれかが通り抜けたりしてもその状況を許容できるようなつくりとなっています。

園舎の完成後、幼稚園の園長がとある雑誌のインタビューで、園児の自己肯定感と建築の関係について「『居心地がいい』ということは、『自分がここにいていい』ということですよね」と答えていたのを見て、安宅さんはその言葉にハッとさせられたと言います。

「『居心地がいい』ということが、自分がそこにいることを認められている感覚を生んでいて、かつ自分にとってそういう場所があったという記憶を教育の空間の中でつくり出せているのだとしたら、それはすごく貢献できていることになる。このことは、他の施設の設計をするときも常に頭に浮かぶようになりましたし、このあとに紹介する『かがやきロッジ』や『ほっちのロッヂ』にも展開されていると思います」

かがやきロッジ

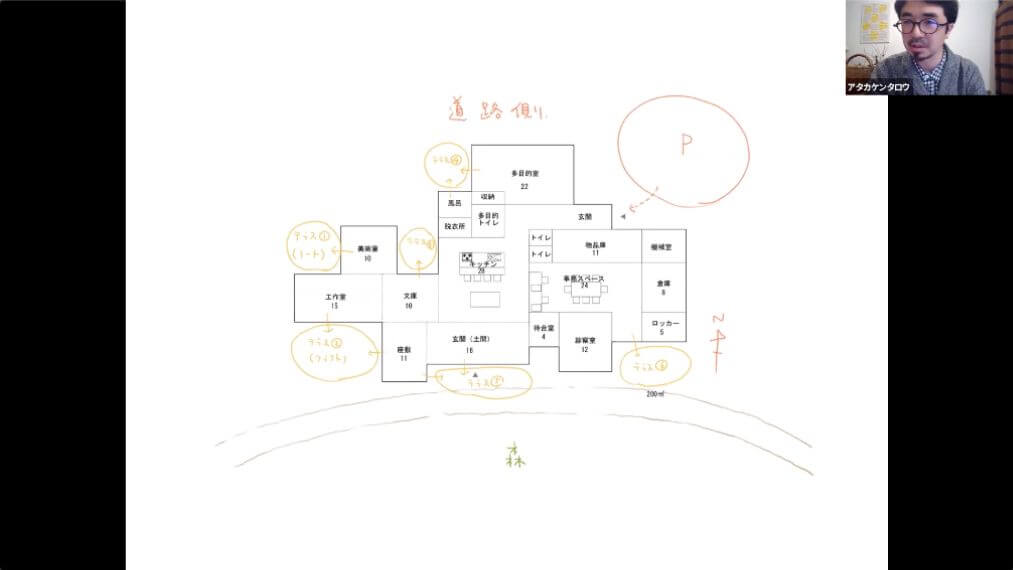

「かがやきロッジ」は、岐阜県で総合在宅医療クリニックを運営する「医療法人かがやき」の本社屋。本来の業務に必要とされるスペースの2倍ほどの空間がプラスアルファとしてあえて組み込まれていることが特徴の建物です。

イベント利用は、余白として組み込まれた空間の使われ方のひとつ。年間で多くのイベントが開催されますが、その3分の2以上は持ち込み企画なのだそう。企画運営の負担をかけずにいろんな人が出入りする状況ができてくることで、組織の風通しがよくなり、この場所で医療者とそうでない人とが病気になる前に出会うこともできるといいます。

また、空間の利用を通して仕事以外の興味や得意なことが見えてきて、職員同士にも仕事を超えた関係性が生まれてきているそう。

ほっちのロッヂ

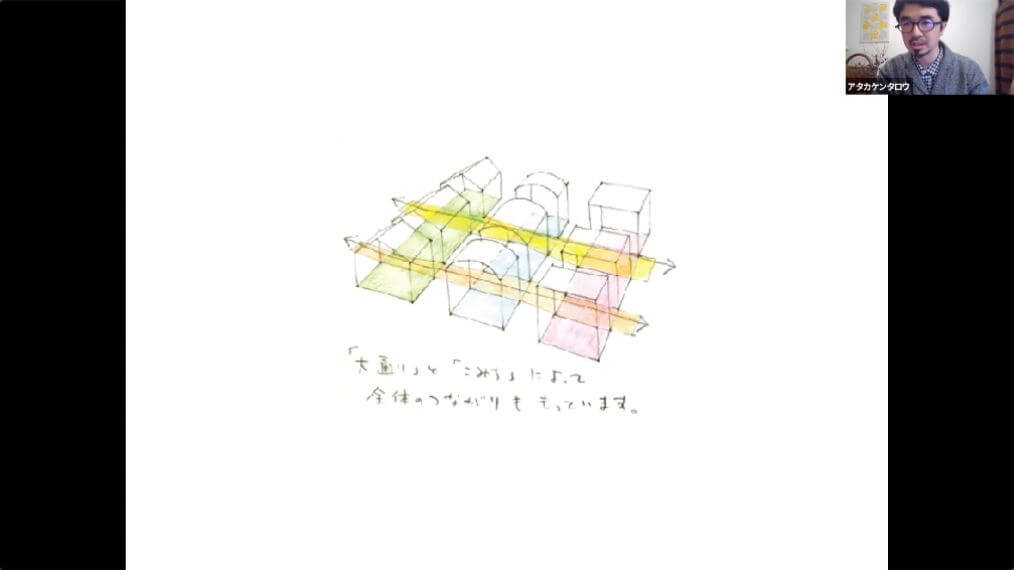

それぞれが好きなことをしながら全体のつながりも感じられる建築を目指して、小さな空間の集積をイメージしてつくられていった「ほっちのロッヂ」。病気をきっかけにするのではなく、それぞれが得意なことを楽しむなかで人として出会ってほしいという想いが設計に込められています。

設計プロセスのなかで特に印象的だったと安宅さんが語るのは、設計判断に関して相談した際に聞いた「病気を持っている人や障害を持っている人のために特別なしつらえをする必要はない。普通の家にあるかどうかで判断してもらっていい。そういう環境で医療を可能にしているチームだから」という紅谷先生からの言葉。

その言葉通り、完成後のほっちのロッヂには医療施設としての面影はほとんどありません。

「かがやきロッジもほっちのロッヂも、医療施設をつくったかというとそうでもない。ぼくがなにをしたかというと、ただ居場所をつくったというか、居心地のいい場所をがんばってつくろうと思って仕事をしていたということに尽きるなと。建築的に考えると、用途で分けて設計がスタートしたりするけど、もう用途でわけることにはそんなに意味がない。あることに特化した場所をつくるのではなくて、いろんなことを許容できたり、抱えたまま進むことができる場所をつくるというのが、いま求められている場の在り方かなと感じています。ますます、専門性のない設計者になってきています」

冒頭の自己紹介の意味をきれいにさらったところで、安宅さんからのレクチャーは終了。

プログラムディレクターの原田さん、多田さんからもコメントが寄せられます。

▲XSCHOOLプログラムディレクター 原田祐馬さん|デザイナー/UMA/design farm代表

原田さん:安宅さん、ありがとうございました。用途で分けるような空間は必要ないんじゃないかという話はすごく印象的でした。建築の計画学という視点でいくと、福祉に関わる空間設計はまだまだ歴史が浅いジャンルじゃないかなと感じているのですが、安宅さんが設計している空間を訪れるとそれをどんどん切り拓いていっているような印象があります。

つくるプロセスについてなにか大切にしていることがあれば、聞かせていただきたいです。

安宅さん:期待に添う答えになるかわからないですが、ぼくはワークショップなんかを通してみんなで考える、みたいなことが実は苦手で。もちろん事前のリサーチはすごく大事だし、そこを使う人たちからのフィードバックも大事にしていますが、どこかでプロの視点でぎゅっと詰めいかないといいものにならないし、新しい創造力にはなっていかないような気がします。なので、引き取った後に自分で考える時間をちゃんとつくってますね。

原田さん:なるほど。たしかに大事なことですね。あとは、フィールドワークにいってそこで感じたことや、誰と組むかということもプロセスのひとつなんだろうなと。ほっちのロッヂも、ランドスケープデザイナーと組んで、周辺の植生も含めて見るということ自体が設計に組み込まれている感じがすごくいいなと思います。

▲XSCHOOLプログラムディレクター 多田智美さん|編集者/MUESUM代表

多田さん:安宅さんの話を聞いていて、「わける」「わけない」というより、個としてはあるんだけど、閉じない工夫みたいなのが、安宅さんのいろんな活動において肝になっているんだなぁということを改めて感じました。このあとのプレゼンテーションにも通じるヒントがあるお話をいただけたと思います。ありがとうございます。

カンファレンスもいよいよ終盤。

最後のプログラムとして、残り2組の受講生代表プレゼンテーションが行われます。

障害の有無を分けない、ともに成長できる遊び場ってなんだろう?

team アソビバ

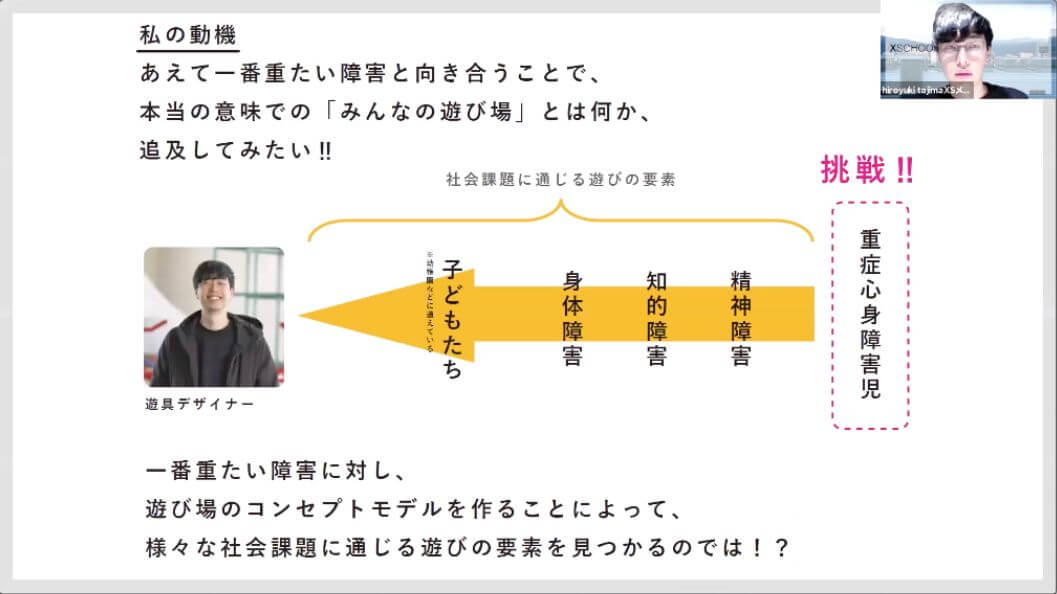

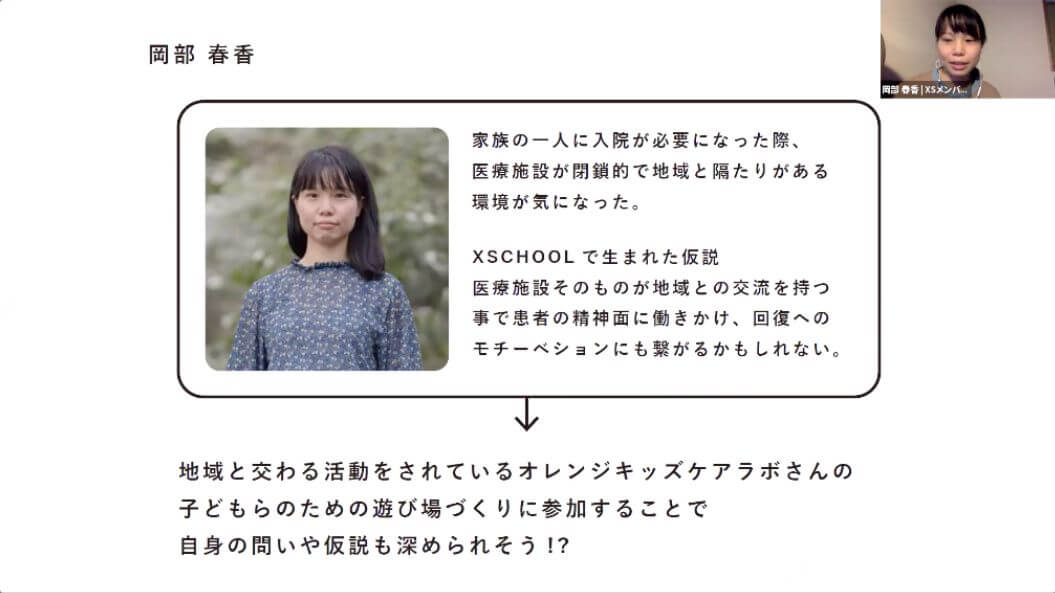

3組目の発表は、代表に選ばれた4組の中では唯一のグループ登壇となった「チームアソビバ」。2018年のXSTUDIOにも参加した田嶋宏行さん、2019年XSCHOOL参加者の黒田悠生さん、そして今回初参加の岡部春香さんという3人編成のチームです。

「場所」というキーワードをそれぞれの問いに持っていた3人は、第3回目のXSCHOOLでチームアップ。

その核となったのは、遊具デザイナーとして働きながらも、障害者向けの遊具をデザインしたことがなかったという田嶋さんの「障害の有無で遊びを分けない『みんなの遊び場』を追求したい」という想いでした。

「医療施設そのものが地域とつながりをもつことで患者をエンパワーメントできる可能性があるのではないか?」という仮説を立てていた岡部さんは、田嶋さんの想いを実現していくプロセスのなかに自身の問いや仮説を深めるヒントがあるのではないかと感じチームに参加。

黒田さんは、昨年度のXSCHOOLで自身が立ち上げたものづくり工房「TONKAN TERRACE」を地域の人が分け隔てなく集まれる場所にしたいという想いから、田嶋さんの「問い」にともに向き合うことで場づくりのヒントが得られるのではないかとチームに合流。

想いをともにした3人が立ち上げるのは、紅谷先生も運営に携わるオレンジキッズケアラボと協力して進めていく「ケアラボキッズ 遊び場プロジェクト」。

ケアラボに訪れる、特に症状の重たい子どもの遊び場づくりを行うことで、障害の有無に関係なく遊びを楽しむことのできる新しい「遊び場」の在り方を創出できるのではないかというプロジェクトです。

ケアラボにきている子どもたちがどんな動作や感覚を楽しいと感じているのかを分類してみる「遊びの要素リサーチ」、子どもたちのこれまでを振り返り、障害に関する思い出やその時期の遊びを年表化「ケアラボキッズ PLAY HISTORY」、それら2つの取り組みをもとに障害児の遊び場を考える「遊び場づくりワークショップ」、そして、考えた遊び場を実際にケアラボ内の敷地に実装してみるという流れになっており、プロジェクトはすでに少しずつ動きはじめています。

レビューのなかでは、磯野さんから「『遊び』と『成長』という言葉をセットにするかどうかはよく考えたほうがいいかもしれない」というコメントがあった一方、紅谷先生からは「生きていくうえで『遊び』はそれほど重要ではないと思い込んだ大人たちから安全と安心のために『遊び』を間引かれて、成長が止まってしまう医療的ケア児や重症心身障害児たちがいる。その子たちに『遊び』を返していくとまた成長を始めるという姿を見てケアラボを立ち上げた背景があるので、このプロジェクトを通して子どもたちが遊びを通して楽しんでいる姿を発信できるところまでいくと本当にいいなと思います」と、プロジェクトへの大きな期待が寄せられました。

安宅さんからは、「『PLAY HISTORY』で時間軸を導入することで考える糸口も増えるし、遊び場をつくっていくうえで効果的なリサーチになっていると思いました。今後の展開として『みんなで考えてみんなでつくる』ということが想定されているが、生み出されるもののクオリティを高めるためにも、田嶋さんや岡部さんがデザインのプロとしてアイディアを考えて提案するというプロセスをぜひいれてほしい」と原田さんとのやりとりにも聞かれた「プロとしての仕事」の重要性について改めて言及がありました。

医療者と患者をわけているものー本音をめぐる考察

増永英尚さん

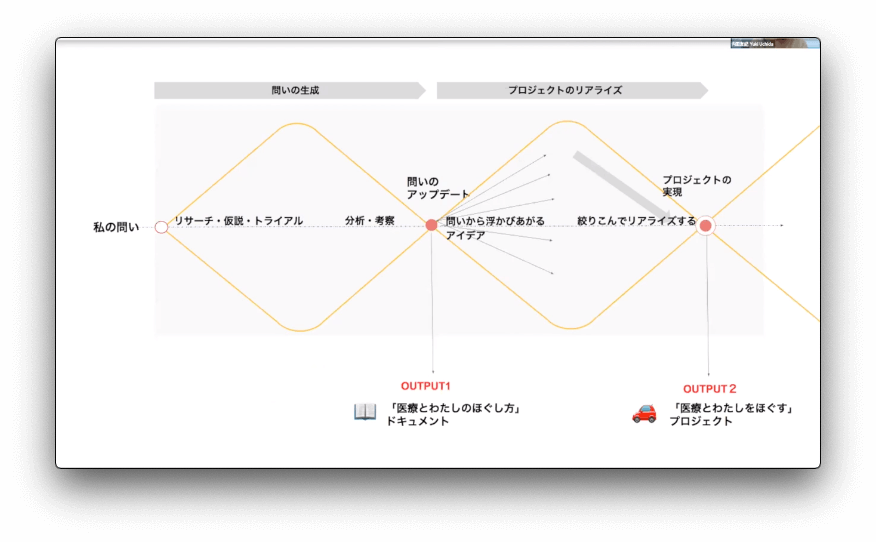

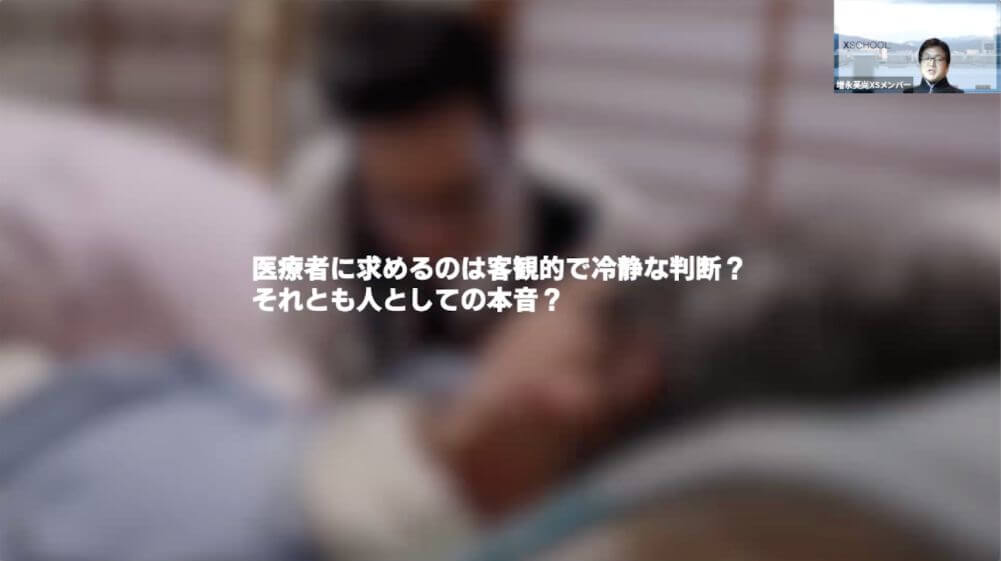

発表のトリを飾るのは、在宅医療専門クリニックに勤務し、その運営にも携わる増永英尚さん。立てた「問い」は、「医療者はなぜ本音を言わないのか」。

医療の専門資格はないものの、訪問診療の現場にも立ち会う増永さんは、診療の現場における患者との向き合い方について、医師や看護師と意見が噛み合わないことがしばしばあったといいます。それは、患者を診察することでさまざまな状況がみえているはずの医療者が、患者の希望を聞き出すことばかりで、自身がどうしたいのかを明言しない(患者に伝えない)ことについての議論でした。

「患者本人の人生なのだから、患者の選択に寄り添い、支えたい」と答える医療者に対して、その態度こそが実は傍観者的であり、医療者と患者をわけてしまっているのではないかと考える増永さん。

医療現場で医療者が果たすべき役割について、疑問が渦巻きます。

一方で、ある日の夜に交わした同僚医師との何気ないやりとりのなかで、医療者の前で無意識に患者という役割を演じていた自分自身の姿から、医療者との間に線を引いていたのは自分のほうではないかとハッとしたという増永さん。

患者が医療者に冷静で客観的な判断を求めるのであれば、そこに人としてのあいまいな感情を持ち込むことは避けなければいけないかもしれません。逆に、人としての本音を期待するのであれば、医療者と患者の間にある医療の役割とはどんなものになるのでしょうか。

「相手との関係性をときほぐしていくために、みなさんなら何ができますか?」

そんな問いかけで、増永さんからの発表は終了です。

紅谷先生からは「患者と医師間のコミュニケーションという視点でいうと、『本音を探るなんてしたくない』というのが究極の本音だったという可能性もあるかもしれません」と、「そもそも本音は存在するのか(あるとすれば、どう定義してプローチしていくのか)?」というコメント。

安宅さんも「自分の生活のなかで本音を問われても、隠すというより本当に決まっていないということが多い。スタートのときには定まっていなかったことが、対話していくなかで腑に落ちていくという場面が生まれることが大事な気がします」とコメントがあり、今後については「医者と患者のコミュニケーションの間に入ってあげられるツールや場をデザインしていくというのも面白いと思います」と方向性の提案もいただきました。

磯野さんからは「増永さんが非医療者でありながら医療の現場にいるということが重要。いまの増永さんの議論は本音を言うというのが前提になっているけれど、本音という言葉が出てくる背景を考えていくと、より増永さん自身の視座が明らかになると思います」とアドバイスがありました。

クロージング

充実した時間を過ごしてきたカンファレンスもいよいよクロージングへ。

レビュアーのみなさんから、一言ずつコメントをいただきました。

安宅さん:今回発表されていない方もいいプロジェクトにつながっていきそうな種がたくさんあったので、今後の展開が楽しみです。繰り返しになりますが、ちょっと大変だったとしても、リサーチにとどまらず何かものをつくったりアウトプットをしてみることで、自分なりの視点が見えてきたり話が整理されたりすると思うので、ぜひがんばって両方やってほしいと思います。

紅谷さん:全体の経過を追うなかで、ワクワクしながら変化していく感じが羨ましかったですね。(カンファレンスの途中で)「カラフルな人たち全員が活きる組織をつくれますか」という質問がきていたのですが、答えとして、ひとつの組織では難しいかもしれません。でも「線を引くとはみ出す人がいる」ということを知ったうえで、(引くかどうかも含めて)線の引き方を考えることが繰り返されるひとつのまちのようなサイズのコミュニティであれば、それが実現できるのかなぁと、多様なみなさんが映っているZoomの画面をみながら考えていました。

そして最後は、今回のXSCHOOLにずっと伴走してくださった磯野さんから。

磯野さん:XSCHOOLというのは、「遊び」の場だったんだろうと思います。「遊び」という目的のない空間のなかで、自由に問いを繰り出し行動することで、結果として力をつけることにつながっていく。もちろんその過程にはたくさんの悪戦苦闘があって、私自身もその一部を共有させていただきました。XSCHOOLが終わって日常へと戻っていくとき、この「遊び」の場で得たことがみなさんの職業や役割に吸収されてしまうのではなく、それを混ぜ合わせた形で進んでいけるのであれば、XSCHOOLには大きな意味があったんだろうと思います。みなさんの「問い」の歩みに伴走させていただいて、私自身も大きな学びを得ることができました。本当にありがとうございました。

約80日間に渡る2020年度のXSCHOOLもこれで終幕。しかし、それぞれが立てた「問い」へと向かう旅路はまだまだ始まったばかりです。今後、何かしらの形で社会に開かれていくであろう受講生たちの「問い」の行方を、どうぞお楽しみに。

text by Kaname Takahashi