- PROJECT

- XSCHOOL2020

XSCHOOL2020がオンラインでスタート!【第1回XSCHOOL】

未来に問いを投げかけるプロジェクトの創出を目指すXSCHOOLが、今年も始まりました。

今年度のテーマは「わけるから、わからない🥺 ー医療とわたしのほぐし方ー」。

わたしたちの心や身体を扱う活動でありながら、専門家以外には立ち入れない、どこか遠い世界のようにも感じられる「医療」をテーマに、それぞれの切り口から「医療」とわたしたちのあいだに潜む“わからなさ”をときほぐしていきます。また、そこから立ち上がる問いや個人の変化を可視化することで、個人が社会課題を自分に引き寄せるための手引きとなることも目指しています。

例年、福井での濃密な対話の時間を大切にしてきたXSCHOOLですが、今年度はコロナ禍の影響を鑑みてすべてオンラインでの開催に。また、活動期間も約80日と、これまでよりコンパクトな日程での進行となりました。ともに過ごせる時間やコミュニケーションの形がこれまでと大きく変わるなかで、参加メンバーはどのように思考を展開し、深め合っていくのでしょうか。

第1回XSCHOOL

12月20日に開催された、第1回XSCHOOL。福井県内外からの参加者とパートナー企業からの参加者を合わせた16名の受講生と、ディレクター、運営チームがオンライン上で集合しました。

まずはZoom上で全員の自己紹介。

「改めて医療について考え直したい」「遊びと医療をうまく結びつけたい」「XSCHOOLを通して自信をつけたい」など、今回のテーマである「医療」についての関心や、プログラムへの意気込みが語られました。

続いては、今回のXSCHOOLにアドバイザーとして関わっていただいているオレンジホームケアクリニックの医師・紅谷浩之さんと、XSEMIでも講師としてご参加いただいた文化人類学者・磯野真穂さんからのレクチャー。

そもそも“健康”ってなんだっけ?

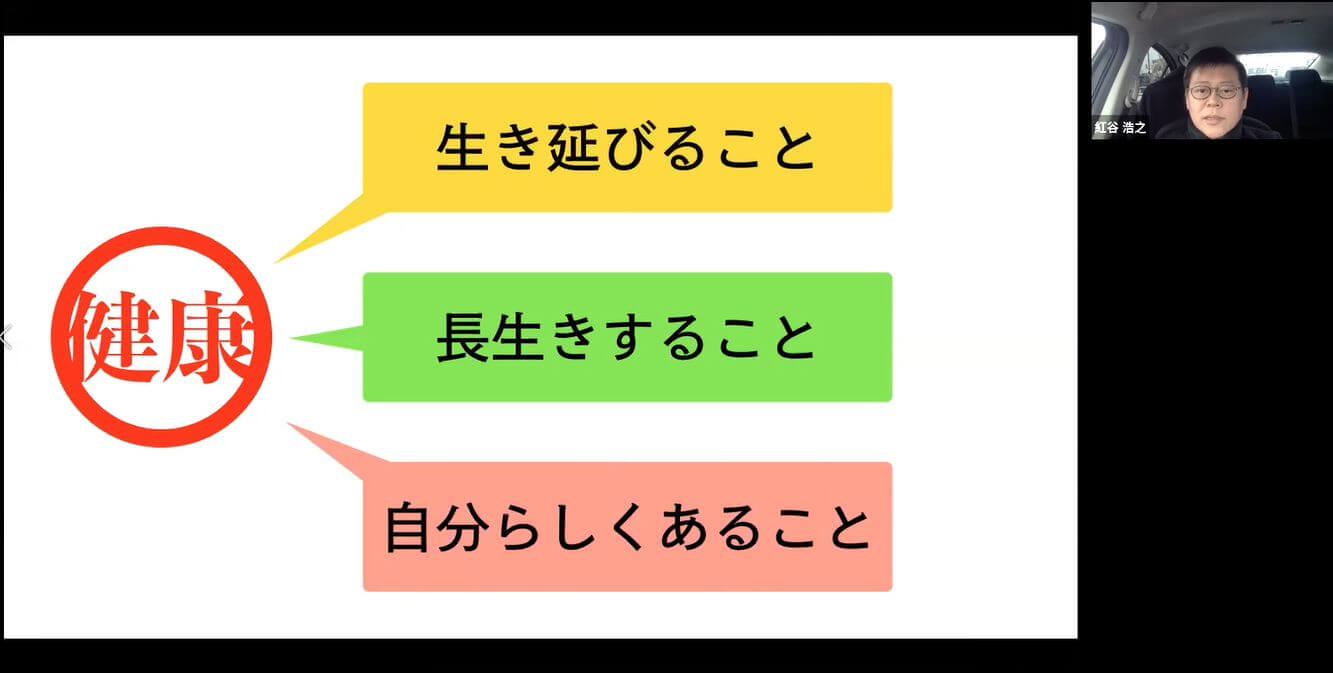

まずは紅谷さんから、“健康”という概念の移り変わりと、そのなかでオレンジホームケアクリニックがどのような医療のあり方を目指してきたのかを聞かせていただきました。

時代とともに変化してきた“健康”という言葉の捉え方。

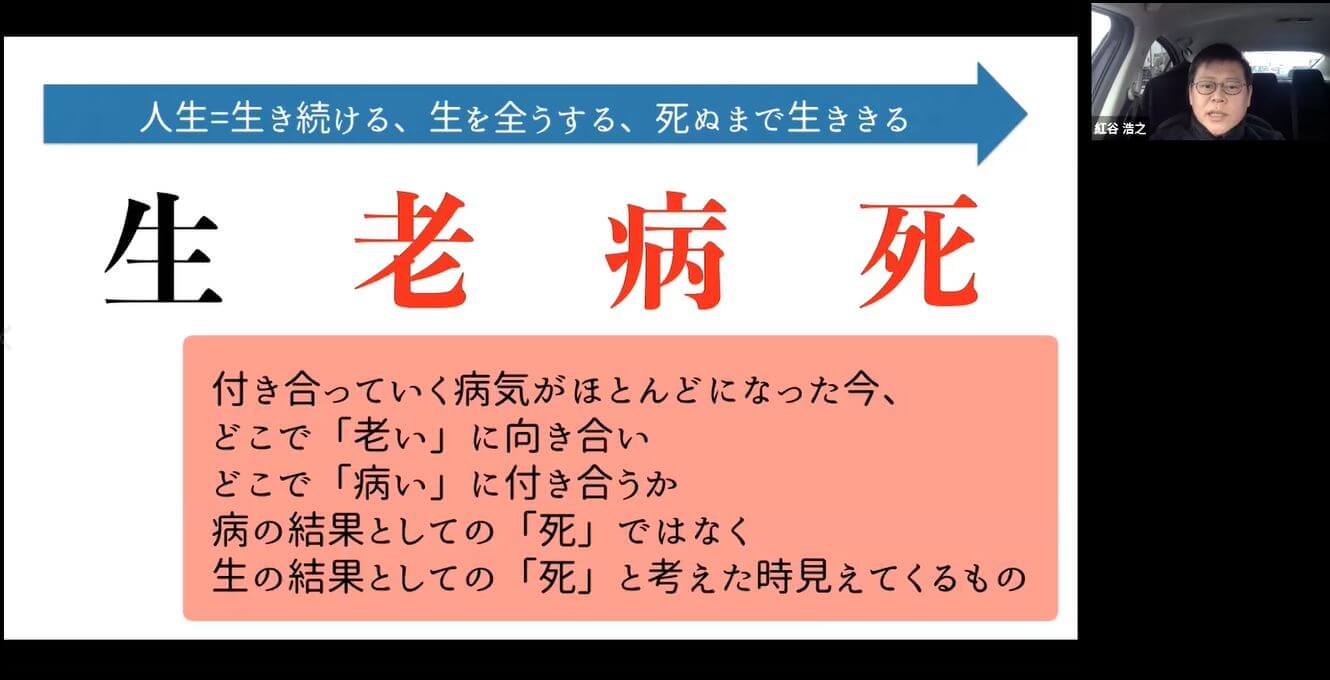

例えば戦時中なら「生き延びること」、昭和から平成にかけては「長生きすること」が健康と同義だと考えられていました。病気といえば「治る病気」か「死ぬ病気」という両極端なものだったのが、医療技術の発達によって「治りもしない、死にもしない、付き合っていく病気」が圧倒的に増加。「長く生きること」がその時代の至上命題として考えられてきた結果、かつては全て自分の家で迎えていた「生老病死」の過程が、その全てを病院で迎えるようにもなります。

そのような背景の一方で、誰もが何らかの病気や障害と向き合いながら生きるのが当たり前となった現代では、「自分らしくあること」が健康を捉えるうえで重要な要素としてあげられるようになりました。それはつまり、専門家のもつ物差しのみによって自分が“健康”かどうかを判断するのではなく、「どうありたいか」を自分で決めることがより重要となる時代へと移りつつあることを示しています。

そうなったとき、わたしたちはどこで「老い」に向き合い、どこで「病い」に付き合っていくのでしょうか。誰しもに訪れる「死」を、病いの結果としてではなく生の結果としての「死」と捉えることはできないだろうか。

そんな問いに対する紅谷さんの答えのひとつが、ご自身が2011年に立ち上げた「オレンジホームケアクリニック」です。

病気を病院に隔離して診るのではなく、生活の場に医療がアプローチしていく「在宅療養支援診療所」。24時間365日、重い病いや障害と向き合う方、介護が必要な高齢者、生まれつき病気や障害をもった子どもたちに在宅医療を提供されています。

また、人工呼吸器が必要な医療的ケア児のための「オレンジキッズケアラボ」や、医療者との病気になる前の出会いを生む「みんなの保健室」、薬よりもつながりを処方する「つながるクリニック」など、暮らしと医療が地続きとなるような活動も多く展開されています。

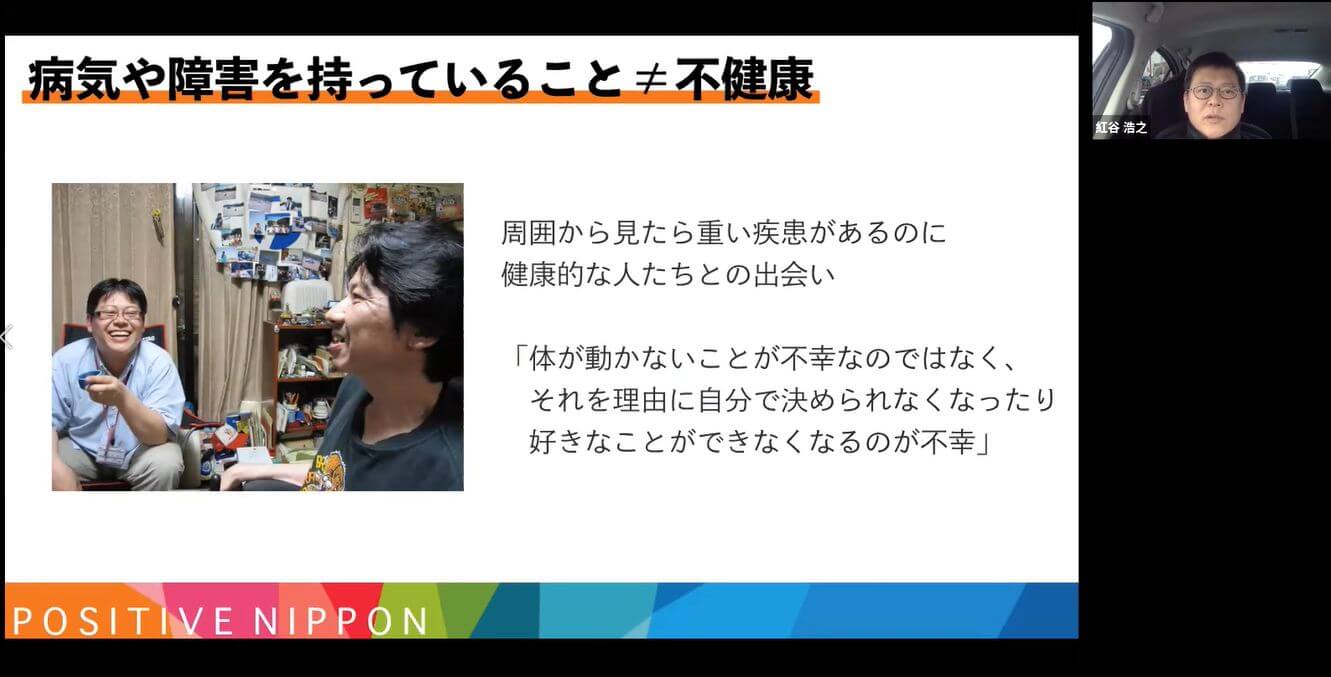

このような取り組みのなかで紅谷さんは、「病気や障害があること=不健康・不幸」という公式は成り立たなくなっているのではないかと感じたといいます。

首から下が動かないが、毎日酒もタバコも好きなように嗜むALS患者。旅に出るというチャレンジを通して周囲の大人たちを変えていく医療的ケア児たち。

「『病気や障害をもっていないこと』というWHOの健康の定義に沿うならば、ぼくらが現場で出会う人たちは“不健康”であるはず。でも不思議なことに、明らかに重い病気があるのに、『健康的だな』とこちらが思わず口にしてしまう人たちがいるんです」。

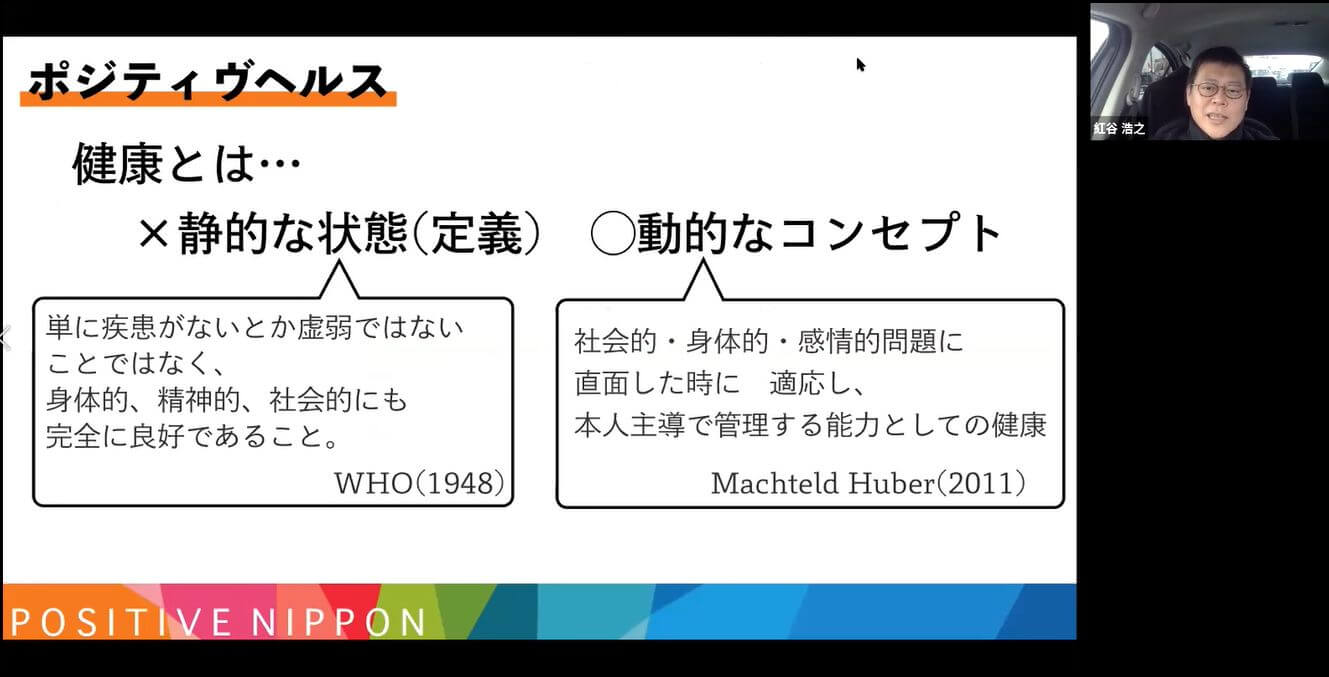

医者として、これまで医学部で習い続けてきた健康とは異なる健康の姿を見ているんじゃないかと感じた紅谷さんは、「ポジティヴヘルス」という健康の新しいコンセプトと出会います。

それは、健康を静的な状態として定義するのではなく、健康はエネルギーであり能力でありプロセスであると捉える動的なコンセプトモデルでした。このコンセプトをもって健康を語るなら、現場で出会ってきた(WHOの定義としては“不健康”とされる)人々に対して「健康的」と感じる理由や、自分たちが行ってきた活動の意味が理解できるようになって、とてもスッキリしたのだとか。

こういった気づきは、つながり支援によってエンパワメントを生み、医療者と被医療者が「ケアする/される」という関係性を脱する「地域モデル」の構築にも活かされているといいます。

“健康”の概念を捉え直し「医療」という領域を少しずつはみ出していく紅谷さんとオレンジホームケアクリニックの挑戦。さまざまな関係性をあいまいにしていくその姿に、大きな刺激をいただきました。

研究(リサーチ)入門。「問い」とはなにか。

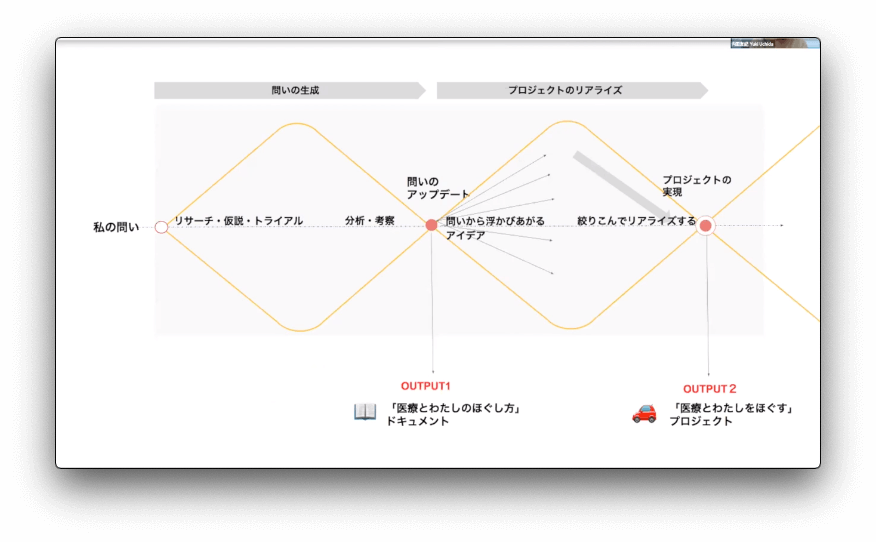

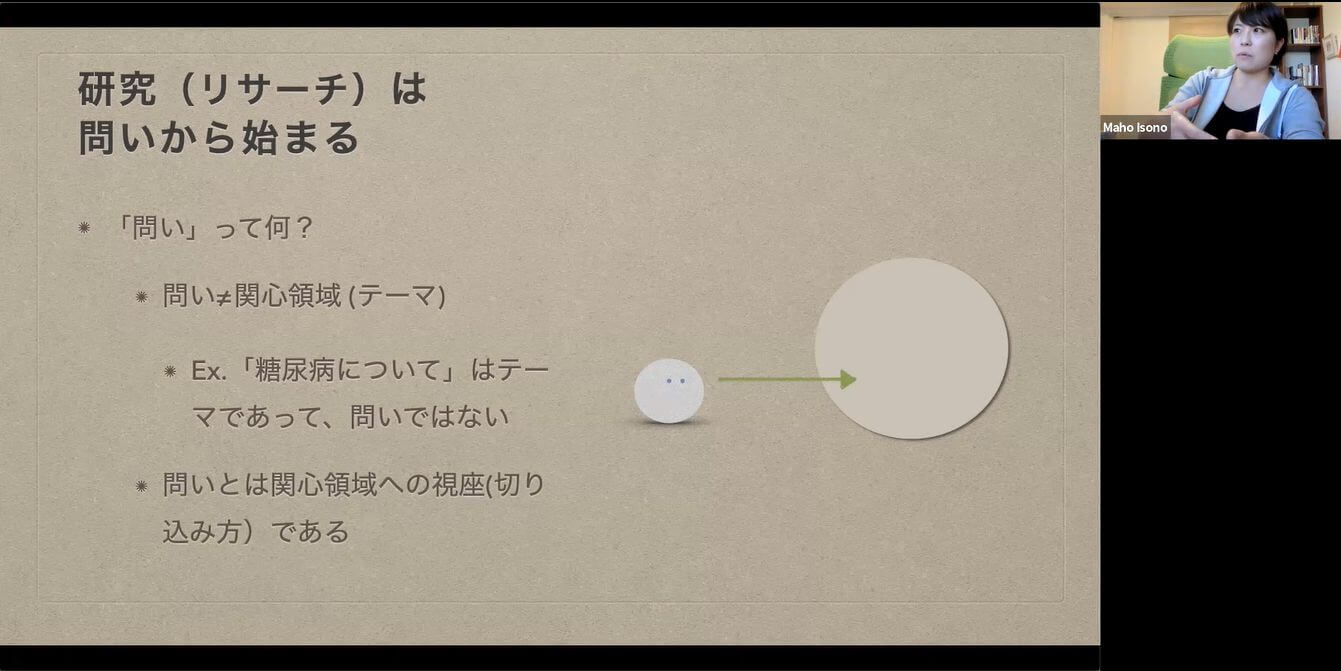

続いて磯野さんからは、これから受講生が80日間に渡って「医療」をテーマとした研究(リサーチ)に取り組んでいく上で重要になる視点のレクチャー。研究のスタートである「問い」とはなんなのか、身近な事例から問いに輪郭を与えるにはどうすればよいのか。研究者ならではの観点から、学問の有用性とも関連づけながら問いの立て方についてレクチャーしていただきました。

研究に取りかかる際に大切なのは、テーマに対して適切な「問い」を立てること。「問い」は関心領域への視座であり、テーマをどう切り取るか?を示すものです。

日常のなかの「好き」や「違和感」に寄り添うことも、問いを立てるうえで大切な要素のひとつ。常識や権力、批判を恐れる気持ちなどがせっかくの問いの萌芽をつぶしてしまうこともあるので、あえてそれらを取り払っていくことも重要です。

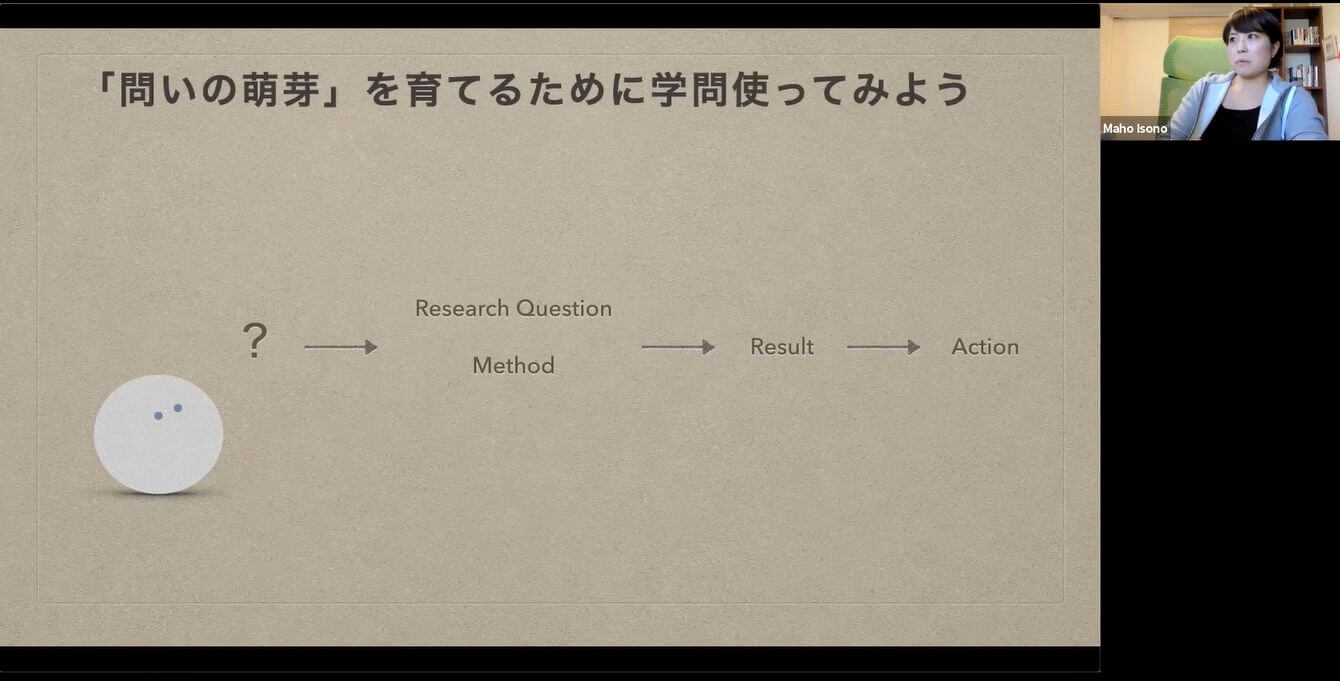

そしてもうひとつ、「好き」や「違和感」から生まれた問いの萌芽を育てるために「当たり前を揺らす」というプロセスが有効であり、そのために「学問」を活用することを実践してみることが重要だと磯野さんはいいます。

「当たり前を揺らす」ことについては、1型糖尿病患者であるメンバーの語りを事例として取り上げ、医療人類学の知識を使いながら問いに輪郭を与えるというプロセスについて理解を深めていきました。

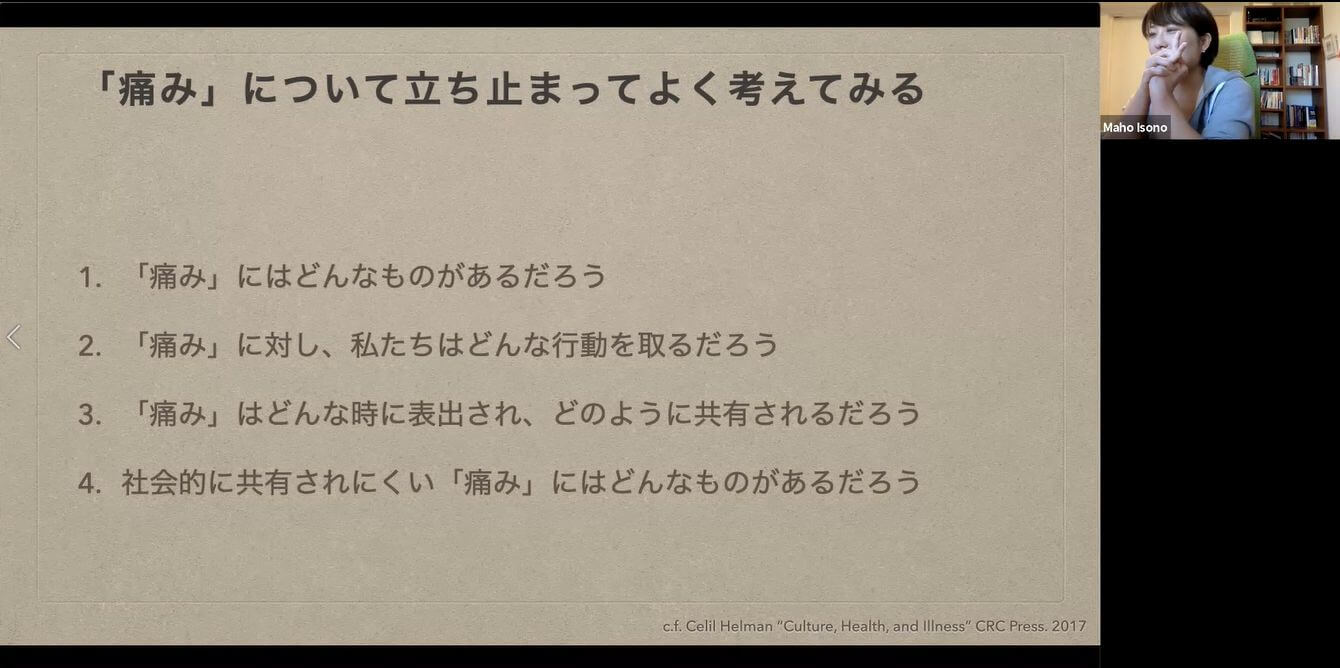

「『痛み』とは何か?」

「『痛み』を共有するとなぜ少し楽になるのか?」

「なぜ『痛み』の共有は難しいのか?」

1型糖尿病患者であることに付きまとうさまざまな「苦悩」を、広く「痛み」と抽象化し、その種類や作用の仕方など、「痛み」をとりまく“当たり前”を深掘りしていきます。

「痛み」というキーワードに対して「そもそも…」と考えていく(「当たり前を揺らす」)ことで、多様な切り口から問いをつくっていく過程を共有。受講生とのインタラクティブなやりとりのなかで、それぞれの思考の枠組みを大きく広げる時間となりました。

その後、ブレイクアウトルームでのディスカッションを挟んで再び磯野さんからのレクチャー。研究を進めるときに大事にしてほしいこととして、①自分の価値観を相対化する、②先人の仕事(先行リサーチ)を使い倒す、③研究は「出会い」という徒歩旅行である

(何度も問い返し、その先の出会いによって自分自身が変化するようなリサーチ)、という3つのポイントを伝えていただいて、第1回の大きなプログラムは終了。

ゲストからのレクチャー、そしてメンバー同士のディスカッションを経て、みんなの頭の中は「問い」の種でいっぱい。

これから第2回に向けて、それぞれが自分自身の「問い」を探す旅へと向かいます。

text by Kaname Takahashi